序章:錬金術史上、最も有名な「不死の人」

「賢者の石」という言葉を聞いて、多くの人はハリー・ポッターを思い浮かべるだろう。だが、元になった伝説の人物は実在した。

14世紀フランス・パリに生きた書記官 ニコラウス・フラメル(Nicolas Flamel, 1330–1418)――。

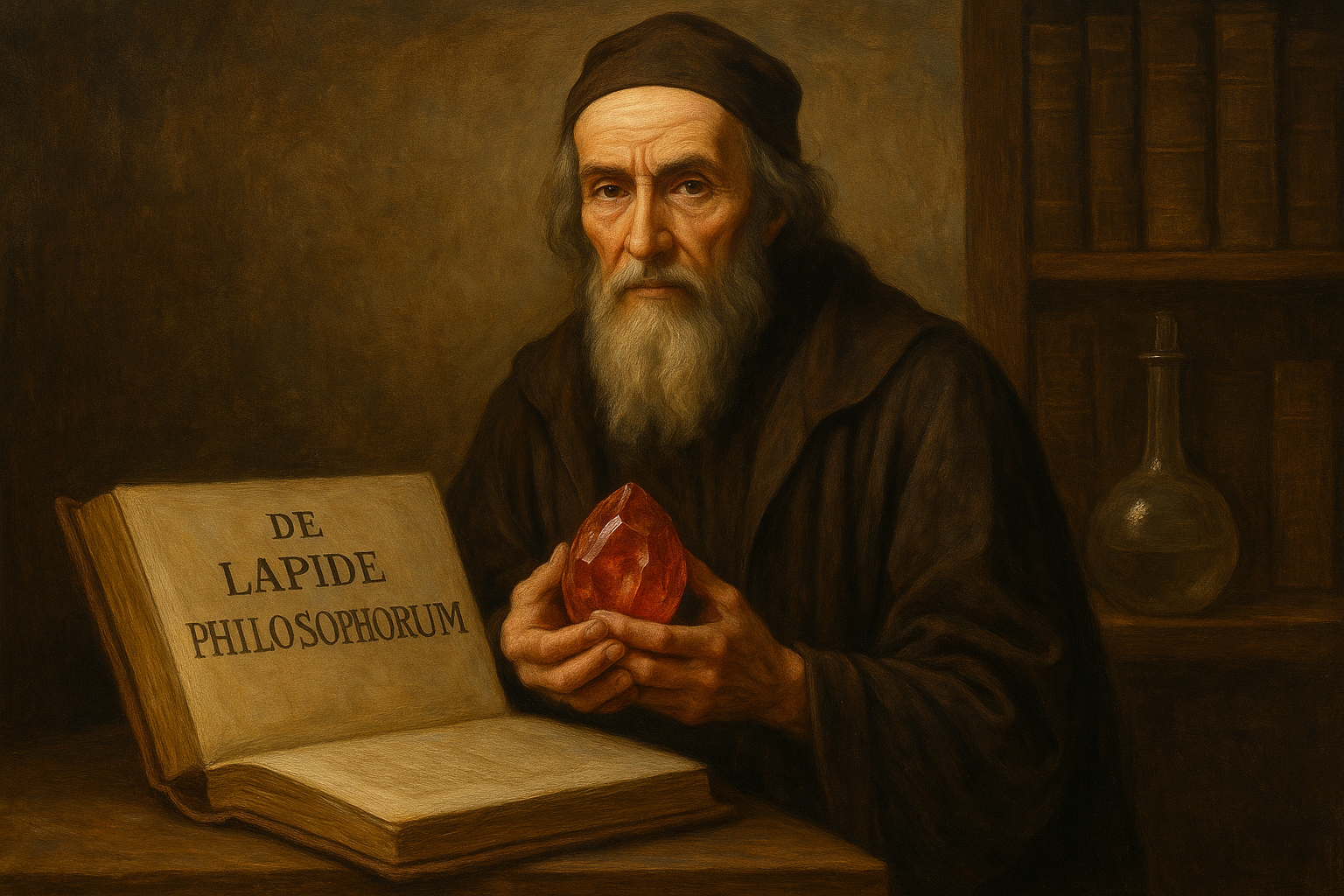

彼は中世ヨーロッパの錬金術師として後世に名を残し、死後に出版された著作『賢者の石(Le Livre des Figures Hiéroglyphiques)』は、錬金術界で最も謎に包まれた書とされている。

本稿では、史料と伝承の両面から「フラメルの錬金術書実在説」を今さらながら解説していく。

第1章:フラメルという人物 ― 歴史上の実在

史料によると、フラメルは14世紀後半、パリで書記・公証人として活動していた。彼の名は実在の納税記録や寄進台帳にも登場し、裕福な庶民として知られていた。

その財産の一部を貧民院や教会に寄付していることから、「敬虔な信徒」としても記録に残る。

つまり、フラメルは確かに実在した人物である。

しかし「錬金術師として成功し、不老不死を手にした」という伝説は、彼の死後100年以上経ってから生まれた。

第2章:伝説の発端 ― 『象形文字の書』の登場

フラメルの名が錬金術史に登場するのは、1612年に出版された『Le Livre des Figures Hiéroglyphiques(象形文字の書)』である。

この本は、フラメル自身が書いたとされる錬金術書で、彼が「ある古代書物を手に入れ、その秘密を解読し、賢者の石を作り出した」と記している。

内容は極めて象徴的で、錬金術特有の寓意と図像が多用されている。

たとえば「蛇が自らの尾を飲む図(ウロボロス)」や「赤と白の結婚」といった比喩が登場し、化学反応ではなく精神的な変容を暗示している。

ただし、この書の真の作者がフラメル本人かどうかは、今も議論の的である。

1612年版の序文には「古写本を再発見した」と記されているが、14世紀のフランス語とは明らかに文体が異なり、後世の偽書の可能性が高い。

第3章:巡礼と「錬金の書」

伝説によれば、ある夜フラメルの夢に天使が現れ、「アブラハムの書」を彼に授けたという。

その書は古代ヘブライ語と象形文字で書かれ、錬金術の秘密が隠されていた。

フラメルは妻ペルネレとともにこの謎の書を研究し、後にスペイン巡礼の旅でユダヤ人賢者の助けを得て、その暗号を解読したとされる。

帰国後、彼はついに賢者の石を完成させ、卑金属を黄金に変える術に成功した――と伝えられている。

以降、彼は莫大な富を得て、教会や病院に多額の寄進を行ったという。

歴史的事実としても、彼の死後、パリの教会には「フラメル寄進」と刻まれた碑文が実際に残っている。

第4章:『賢者の石』は実在したのか?

フラメルの錬金術書の存在を裏付ける史料は、主に以下の3点である。

- 1612年版『象形文字の書』:パリの国立図書館に現存。図像が豊富で、後の錬金術師たちに大きな影響を与えた。

- 『フラメルの遺言書』とされる写本:17世紀以降に流布し、彼が「赤のエリクシル」を作り出したと記す。

- 墓碑の彫刻:パリのサン=ジャック=ド=ラ=ブーシュリー教会にあった(現存せず)。そこに描かれた象徴は、後に錬金術的暗号と解釈された。

これらの史料はいずれも後世の複製や伝承に基づくものだが、完全な創作とも断定できない。

近年、物質文化研究の観点からも「中世後期の錬金術は書記文化と信仰実践の融合だった」という再評価が進みつつある。

第5章:学術的評価と疑義

現代の歴史学では、フラメルが実際に錬金術の実験を行っていた可能性は否定されていない。

パリ大学の中世研究者クロード・リーブ(Claude Lebe, 1992)は、フラメルの書記業務において金属精錬師や薬種商との接点があったことを指摘している。

つまり、彼は化学的知識を持ち得る立場にあったのだ。

ただし、「実際に金を作った」「賢者の石を完成させた」という記録は一切ない。

そのため、学術的には「象徴的錬金術師」としてのフラメル像――つまり、精神的な錬金術(自己変容の象徴) として理解される傾向が強い。

第6章:伝説の拡散と文化的影響

ルネサンス期以降、フラメルは「不死の錬金術師」として文学作品に登場するようになる。

18世紀には、秘密結社フリーメーソンや薔薇十字団が彼を“古代の叡智を継ぐ者”として崇拝した。

19世紀にはオカルティストのエリファス・レヴィがフラメルを再評価し、「彼の書は精神的変容の比喩である」と述べた。

近代オカルティズムの成立において、フラメルは“象徴的人物”として定着したのである。

そして20世紀以降、J.K.ローリング『ハリー・ポッターと賢者の石』をはじめとするフィクションの中で再び脚光を浴びた。

第7章:実在説の再浮上

近年、歴史文献のデジタル化により、「フラメル実在説」が再燃している。

フランス国立図書館(BnF)が公開した中世写本の中に、フラメル署名入りの記録断片が発見されたこと、

さらにアルケミア研究家ジャン=ピエール・バヤール(Bayard, 2018)が、彼の蔵書目録に「不明の錬金術書」を指摘したことが注目された。

これらの研究は、「フラメルが本当に錬金術的研究を行っていた可能性」を再び議論の俎上に載せている。

もっとも、賢者の石を作ったという証拠は依然としてない――それでも、「彼が何かを“発見”したのではないか」という興味は尽きない。

終章:伝説と史実のあいだ

フラメルの物語は、単なる錬金術師伝説ではなく、「知識と信仰の境界に立つ人間像」を象徴している。

中世末期、科学と宗教、理性と神秘が交差する時代に生きた彼の存在は、後世にとって「人類がどこまで真理を追い求められるか」という問いの原型である。

彼が本当に賢者の石を作ったのか――それは永遠に解けぬ謎だ。

だが確かなのは、彼の名が今も“知の錬成”の象徴として生き続けているということだ。